Con secoli di storia, il tè Pu Erh è uno dei grandi tesori della cultura cinese del tè. Originario della provincia dello Yunnan, questo tè fermentato si distingue per la sua complessità sensoriale e la sua evoluzione nel tempo, sia nel sapore che nel valore culturale ed economico.

Il suo processo di invecchiamento controllato, che può estendersi per anni o addirittura decenni, lo rende un prodotto vivo che continua a trasformarsi dopo la sua elaborazione.

Questo post del nostro blog offre una guida completa sul Pu Erh, esplorando dalla sua storia alle sue zone di coltivazione più riconosciute, così come le sue forme commerciali tradizionali.

Inoltre, vengono trattati l’analisi sensoriale da un approccio professionale, la sua preparazione nel contesto del Gongfu Cha e considerazioni fondamentali sulla sua conservazione. Una lettura indispensabile per sommelier e professionisti del settore che desiderano approfondire uno dei tè più complessi del mondo.

Cos'è il Pu Erh e perché è unico tra tutti i tè

Il tè Pu Erh è un tipo di tè post-fermentato originario esclusivamente della provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina. A differenza di altri tè, il Pu Erh è sottoposto a un processo di fermentazione microbica controllata che trasforma profondamente il suo profilo chimico e sensoriale.

Questo processo unico rende il Pu Erh un tè che evolve con il tempo, sviluppando strati complessi di sapore e aroma, il che lo rende paragonabile a prodotti come il vino o i formaggi stagionati.

Dal punto di vista botanico, il Pu Erh è prodotto dalla pianta del tè Camellia sinensis var. assamica, una varietà a foglia larga tipica dello Yunnan. Molte delle piante utilizzate sono alberi centenari o addirittura millenari (noti come gushu), il che contribuisce al loro valore bioculturale.

Non è tanto la varietà vegetale a definire il Pu Erh, quanto il processo post-fermentativo a cui la foglia viene sottoposta dopo la raccolta. Se vuoi saperne di più su il processo di produzione del tè Pu Erh e i tipi di Pu Erh in base alla loro fermentazione, scopri quest’altro post del nostro blog.

Grazie alla sua complessità organolettica, alla sua capacità di invecchiamento e alle sue radici in tradizioni millenarie, il tè Pu Erh ha suscitato un crescente interesse negli ambiti della gastronomia, del collezionismo e della sommellerie del tè, posizionandosi come una delle categorie più sofisticate del panorama internazionale.

Origine e storia del tè fermentato Pu Erh

Il nome del tè Pu Erh deriva dalla città di Pu’er, nella provincia dello Yunnan (Cina), che per secoli è stata un importante centro di raccolta e commercio del tè. Da lì, le foglie di tè raccolte nelle montagne circostanti venivano pressate in torte o mattoni per facilitarne il trasporto e la conservazione.

Durante questi lunghi viaggi, le condizioni di umidità, pressione e tempo creavano trasformazioni biochimiche spontanee nel tè, dando origine a un profilo sensoriale e chimico completamente diverso da quello di altri tè.

Già nel XX secolo, specialmente a partire dagli anni ’70, le autorità cinesi e le cooperative di tè svilupparono il metodo controllato noto come “Wo Dui”, che permette di replicare artificialmente l’invecchiamento naturale mediante una fermentazione microbica accelerata.

Questa innovazione diede origine al Pu Erh maturo (shou), rendendolo più accessibile e standardizzato per il mercato globale.

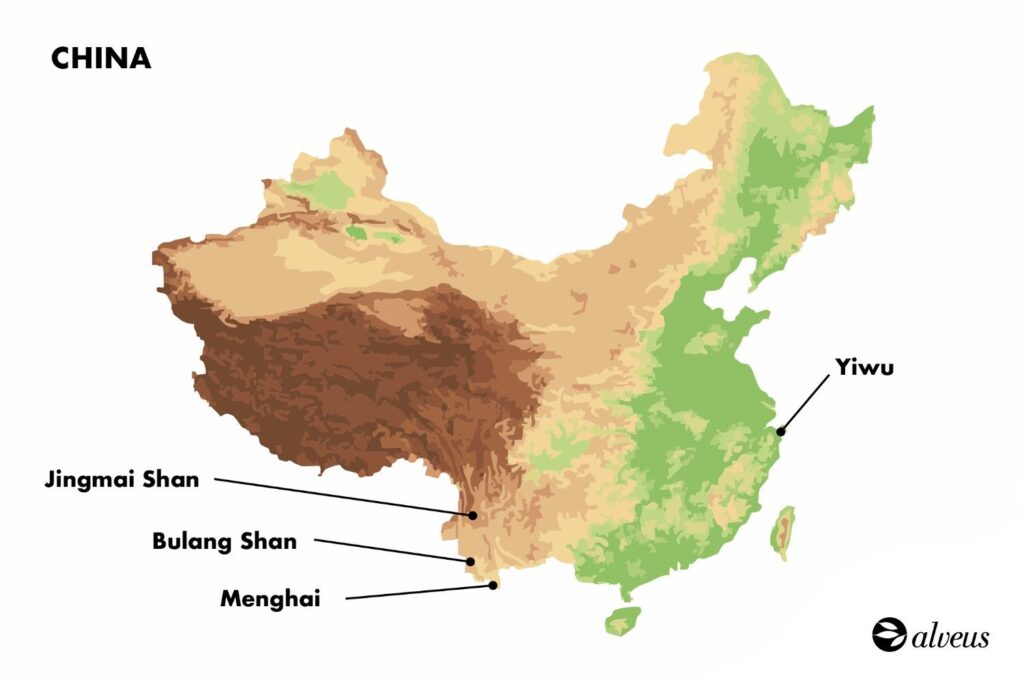

Zone di produzione del Pu Erh

La provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, è l’unico territorio con Denominazione di Origine per il tè Pu Erh.

Questa regione molto diversa, con altitudini da 500 a oltre 2.000 m, presenta un micro-terroir la cui geografia ed ecologia determinano profili sensoriali unici. Questa diversità dà luogo a micro-terroir le cui condizioni climatiche, tipi di suolo, altitudine ed ecologia forestale determinano profili sensoriali unici in ogni sottozona.

Menghai

Una delle zone più emblematiche e stabili nella produzione di Pu Erh, specialmente per essere la sede di fabbriche storiche.

Il suo clima tropicale, caldo e umido, favorisce una fermentazione controllata e consistente, ideale per la produzione di Pu Erh maturo (shou). I suoi tè si distinguono per essere densi, con note terrose, dolcezza naturale e texture setosa.

Bulang Shan

Situata al confine con la Birmania, la montagna di Bulang è riconosciuta per la sua elevata altitudine, i suoli rossi ricchi di ferro e un’alta concentrazione di alberi antichi (gushu).

Il risultato sono tè potenti, con una marcata astringenza iniziale, ma equilibrati da un amaro nobile e un retrogusto dolce persistente (hui gan).

Yiwu

Famosa per la sua storia nella produzione artigianale di tè, Yiwu combina foreste ben conservate con un’elaborazione di stile tradizionale.

I tè di questa regione offrono un profilo più delicato: aromi floreali e una texture setosa. La loro bassa aggressività tannica li rende particolarmente apprezzati da chi cerca un Pu Erh più accessibile in gioventù ed elegante in maturazione.

Jingmai Shan

Jingmai si distingue per la sua biodiversità e la coesistenza di culture minoritarie (come i Bulang e i Dai) che hanno sviluppato sistemi di coltivazione sostenibili. I tè di Jingmai sono equilibrati, di acidità delicata e grande chiarezza sensoriale.

Classificazione e tipi di Pu Erh

Il tè Pu Erh può essere classificato in base a due criteri principali, anche se esistono altre differenziazioni: il tipo di fermentazione e la sua forma commerciale o presentazione.

Entrambi i fattori non solo influenzano le caratteristiche organolettiche del prodotto, ma anche il suo valore di mercato, la conservazione e l’invecchiamento.

Secondo la sua fermentazione

Anche se viene trattato in profondità nell’altro nostro post sui tè rossi, è utile richiamare brevemente le due categorie principali di tè Pu Erh in base alla loro fermentazione:

- Pu Erh Sheng (crudo): Viene elaborato senza applicare fermentazione artificiale. Matura lentamente in modo naturale nel corso degli anni, sviluppando progressivamente note vegetali, fruttate, minerali e infine terrose.

- Pu Erh Shou (maturo): Viene sottoposto a un processo di fermentazione accelerata mediante tecniche di umidificazione controllata (note come wo dui). Il risultato è un profilo sensoriale più terroso e accessibile fin dal primo consumo, senza bisogno di un invecchiamento prolungato.

Secondo la sua forma commerciale

Oltre al tipo di fermentazione, il Pu Erh è commercializzato principalmente in forma di tè pressato, anche se può essere trovato anche in foglia sfusa.

Tuocha (nido)

Tè pressato con forma concava o di ciotola invertita. La sua densità e le dimensioni ridotte lo rendono pratico per l’esportazione e il consumo individuale.

* Pu Erh Mini Tuo Cha disponibile per l’acquisto all’ingrosso nel nostro B2B Alveus, Pu Erh a forma di nido.

Bingcha (torta)

Questo tipo di Pu Erh ha la forma di un disco pressato, generalmente di 357 grammi, che è diventato lo standard del mercato. Il suo formato facilita sia il commercio che la maturazione uniforme.

Jincha

Il tè Jincha è simile al tuocha ma ancora più compatto. La sua alta densità rallenta l’evoluzione del tè, favorendo un invecchiamento prolungato e controllato.

Maocha

Foglia sfusa non pressata. È la materia prima base per tutte le forme precedenti e viene abitualmente utilizzata in degustazioni professionali, controllo qualità e valutazione delle annate.

Zhuancha (brick)

Pu Erh di forma rettangolare compatta, storicamente legata al trasporto del tè in carovane. Si impila facilmente ed è comune nelle regioni ad alto consumo tradizionale come il Tibet.

* Pu Erh Brick BIO disponibile per l’acquisto all’ingrosso nel nostro negozio online B2B Alveus, Pu Erh a forma di mattone.

Profilo organolettico e categorie sensoriali

Il tè Pu Erh si distingue per un profilo sensoriale complesso, lontano dallo spettro classico dei tè verdi, bianchi od ossidativi.

La sua ricchezza sensoriale deriva sia dall’origine botanica e geografica delle foglie, sia dal suo processo di post-fermentazione e maturazione, che dà luogo a infinite sfumature evolutive.

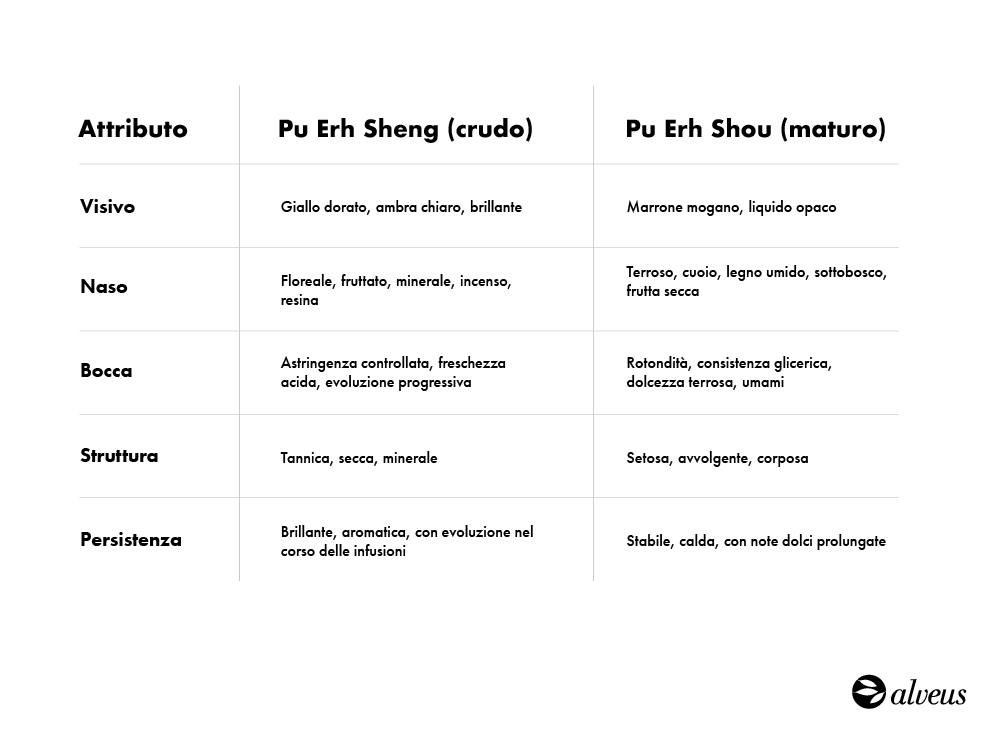

Attributi sensoriali principali

Nell’analisi professionale, si considerano dimensioni e attributi sensoriali chiave come l’aspetto visivo, la definizione aromatica, lo sviluppo al palato, la consistenza e la persistenza retronasale.

Inoltre, esistono profili intermedi a seconda del terroir, del tempo di invecchiamento o della forma di pressatura.

Composizione chimica e microbiologica del tè Pu Erh

Il tè Pu Erh si distingue per la sua complessità chimica, derivante sia dalla pianta del tè, sia dal processo di post-fermentazione a cui è sottoposto.

Durante questo processo, interagiscono fattori enzimatici, microbici e ambientali che trasformano la matrice del tè e generano composti unici, con implicazioni organolettiche e funzionali.

Principali composti bioattivi

- Polifenoli e catechine: Modulano l’amaro e contribuiscono all’attività antiossidante.

- Acido gallico: Collegato a proprietà digestive, disintossicanti e a un’astringenza più rotonda.

- Teaflavine e tearubigine: Responsabili del colore, del corpo e di alcune note astringenti.

- Aminoacidi liberi: Come la teanina, che apporta umami, morbidezza al palato e modula la percezione dell’amaro.

- Caffeina: La sua concentrazione varia a seconda del tipo di Pu Erh e del materiale di base.

Microbiologia del Pu Erh

Durante la fermentazione naturale (Sheng) o indotta (Shou), diversi microrganismi interagiscono con la foglia del tè. Tra i più comuni e studiati si trovano:

- Aspergillus niger.

- Penicillium spp.

- Rhizopus spp.

- Vari lieviti ambientali.

Questi microrganismi partecipano alla decomposizione parziale di lignina e tannini, il che ammorbidisce la consistenza e modifica il profilo aromatico del tè.

Conservazione e preparazione del Pu Erh

Parametri di preparazione

La preparazione del Pu Erh può essere effettuata in stile occidentale o con il metodo tradizionale cinese Gongfu Cha, ideale per apprezzare le sue sfumature più complesse.

Preparazione occidentale (tazza o teiera individuale)

- Dose: 3-5 g per 250 ml di acqua.

- Temperatura: 95-100 °C.

- Tempo di infusione: 3-5 minuti.

- Reinfusione: fino a 3 volte senza perdita di corpo.

Tecnica di preparazione Gongfu Cha (consigliato per la degustazione e la vendita)

- Dose: 5-8 g per 100 ml.

- Temperatura: 100 °C.

- Infusioni: da 8 a 12 cicli, aumentando progressivamente il tempo (da 5 a 10 secondi).

- Utensili: gaiwan o teiera in argilla Yixing.

Il Pu Erh consente una valutazione tecnica avanzata tramite il metodo Gong Fu Cha, che ne rivela l’evoluzione infuso dopo infuso. Questa tecnica mostra la struttura, l’equilibrio e il potenziale di trasformazione del tè, aspetti chiave nella sommellerie e nell’analisi della qualità.

Conservazione del tè Pu Erh

A differenza di altri tè, il Pu Erh non si conserva in contenitori ermetici. Il suo processo di maturazione necessita di ossigeno e stabilità ambientale.

Condizioni ottimali di conservazione:

- Umidità relativa: 60-70%

- Temperatura: 20-25 °C

- Ambiente: asciutto, senza luce diretta né odori forti, poiché il tè li assorbe.

- Ventilazione: continua, senza correnti aggressive.

- Materiali: contenitori porosi come scatole di bambù, argilla, carta di riso o legno non trattato.

Riflessioni finali sul Pu Erh

Il tè Pu Erh rappresenta una delle categorie più complesse e apprezzate nel mondo del tè, sia per il suo singolare processo di produzione che per la sua capacità di trasformazione nel tempo. La sua analisi richiede la comprensione non solo di aspetti botanici e geografici, ma anche di variabili microbiologiche, chimiche e sensoriali.

Per i professionisti del tè, il Pu Erh offre un campo di studio tecnico particolarmente ricco. La sua preparazione mediante metodi come il Gongfu Cha consente di valutarne l’evoluzione in modo strutturato, aspetto fondamentale per determinarne la qualità e il potenziale di invecchiamento.

Conoscere i suoi diversi stili, origini, forme di pressatura e parametri di conservazione è fondamentale per valutarlo adeguatamente, selezionarlo in modo informato e offrire un’esperienza ottimale al consumatore. Questa conoscenza specializzata è essenziale sia per l’acquisto professionale che per il suo utilizzo in contesti di alta gastronomia, degustazione o collezionismo.